『天使の囀り』(貴志祐介 著)は、ホラー小説好きの間でも「怖すぎる」と評判の作品です。発売直後から口コミでその恐怖が語り継がれ、今でも「ホラー小説の頂点」と称されるほど強烈なインパクトを残しています。一体この小説の何がそこまで読者を震え上がらせるのでしょうか?本記事では、その“怖すぎる”と言われる理由を徹底解説します。

- 現実とリンクする恐怖

- 人間の本能に訴える恐怖の仕掛け

- 読後に感じる後味の悪さとトラウマ要素

- 見えない恐怖と自己喪失の恐怖

- 文庫版の入手方法

『天使の囀り』が「怖すぎる」と話題の理由

- 小説『天使の囀り』のあらすじとは?

- 登場人物について

- 読者が恐怖を感じるポイントを分析

- 現実とリンクする恐怖の要素とは?

- 他のホラー作品と比較して何が違う?

小説『天使の囀り』のあらすじとは?

主人公は精神科医の北島早苗(きたじま さなえ)。彼女はホスピスで終末期医療に携わる女医です。早苗の恋人で紀行作家の高梨公輝(たかなし こうき)は、極度の死恐怖症(タナトフォビア)に悩まされていました。ところが、新聞社主催のアマゾン奥地の調査隊に参加して帰国してからというもの、彼の人格は一変します。あれほど怯えていた“死”に逆に魅了されたような言動を見せたかと思うと、なんと自ら命を絶ってしまったのです。

高梨の死をきっかけに物語は動き出します。彼の最期の言葉は「天使の囀りが聞こえる」という謎めいた一言でした。恋人を突然失った早苗は、「いったいアマゾンで何が起きたのか? 彼らは何を見たのか?」という疑問を抱きつつ、高梨の死の真相を追い始めます。調査隊の他のメンバーについて調べていくと、驚くべきことに彼らも次々と異常な方法で自殺を遂げていることが判明しました。蜘蛛が大の苦手だった者が大量の蜘蛛を食べて死んでいたり、刃物恐怖症だったはずの者が自ら刃物で身体を傷つけて死んでいたりと、その死に様はどれも常軌を逸しています。早苗はこれら一連の怪死事件の謎を解き明かすため、本格的な調査に乗り出すのです。

物語が進むにつれ、明らかになる真相は想像を絶するものでした。それはアマゾンで調査隊が持ち帰ってしまったある寄生虫の存在です。実は調査隊員たちは、アマゾンのジャングルで偶然にも未知の寄生虫に感染してしまっていたのです。その寄生虫は人間の脳に侵入し、恐怖やストレスを快楽に変換してしまうという恐ろしい性質を持っていました。寄生された人間は死の恐怖を完全に失い、まるで何かに魅入られたように異常行動を取った末、自ら命を絶ってしまいます。高梨や隊員たちの自殺は決して偶然や狂気によるものではなく、この寄生虫によって意図的に「怖いもの」に向かって追い込まれた結果だったのです。

早苗は寄生虫の専門家である依田教授らの協力を得ながら真相に迫り、ついに黒幕的存在へと辿り着きます。その黒幕とは、高梨と共にアマゾン調査隊に参加していた文化人類学者の蜷川教授でした。蜷川は寄生虫に魅了され、「恐怖を克服できるこの寄生虫こそ人類を救済する」と信じて帰国後に怪しげなセミナーを主催。知らずに集められた恐怖症患者たちに感染ザルの肉を摂取させ、密かに寄生虫を広めようと企んでいたのです。物語終盤、早苗は蜷川を追ってセミナー会場となっていた施設へ乗り込み、そこで想像を絶する地獄絵図を目の当たりにすることになります…。

物語はホラーでありながらミステリー要素も強く、読者は恐怖に震えつつも次第に謎が解明されていくスリルを味わえます。

登場人物について

『天使の囀り』には恐怖の物語を彩る魅力的かつ不気味な登場人物が登場します。主要な人物とその特徴・役割を簡単に紹介します。

- 北島早苗(きたじま さなえ):主人公の女性医師。ホスピス勤務の精神科医で、冷静沈着かつ正義感の強い性格です。恋人の高梨を失ったことで事件の渦中に飛び込み、寄生虫の謎を追っていきます。読者視点に近い存在であり、常識人ゆえに次々と起こる怪異に最も戦慄し苦悩する人物でもあります。

- 高梨公輝(たかなし こうき):早苗の恋人で紀行作家の男性。物語序盤で自殺してしまう人物です。生前は極度の死恐怖症(タナトフォビア)に悩んでおり、死を病的に怖れていました。しかしアマゾン調査から帰国後は恐怖症が嘘のように消え失せ、逆に死に魅了された異常な言動を見せるようになります。彼の変貌と死が物語の発端であり、“天使の囀り”という不可解な言葉を遺したキーパーソンです。

- 蜷川武史(にながわ たけし):本作の事件の黒幕的存在。文化人類学の教授で、アマゾン調査隊の隊長でした。日本社会の停滞を憂う熱血漢ですが、その実態は選民意識の強い独善的な人物です。アマゾンで寄生虫に感染し、その力に取り憑かれた彼は「この寄生虫を使えば人類を救済できる」と信じ、帰国後に自己啓発セミナー「地球の子供たち(ガイアの子供たち)」を主催します。セミナー参加者に感染源である猿の肉を食べさせて寄生虫を広め、密かに“実験”を行っていました。終盤では寄生虫の影響で自らも凄惨な最期を遂げることになりますが、物語全体を通じて不気味なカリスマ性を放つ狂気の存在です。

- 依田栄治(よだ えいじ):寄生虫学の専門家で大学教授。高梨の奇行に疑問を抱いた早苗が訪ねる研究者で、物語中盤から早苗の協力者となります。冷静な科学者タイプであり、寄生虫の解明に重要な役割を果たしますが、後に自身も寄生虫に感染してしまい悲劇的な結末を迎えます。彼の変貌もまた物語の恐怖を深めるエピソードになっています。

- セミナーの参加者たち:蜷川が主催した自己啓発セミナー「地球の子供たち」に集められた人々です。彼らはいずれも何らかの**恐怖症(フォビア)に苦しんでいたという共通点があります。例えば、蜘蛛恐怖症(クモ恐怖)がある青年、先端恐怖症(尖ったものへの恐怖)を抱える女性、ネコ科恐怖症(猫科動物が怖い)を持つ男性、醜形恐怖(自らの外見に対する異常な恐れ)に囚われた者など、多種多様です。

読者が恐怖を感じるポイントを分析

では、『天使の囀り』において読者が「怖い!」と感じる具体的なポイントをいくつか分析してみましょう。本作の恐怖演出は実に多角的ですが、主なものを挙げると以下のようになります。

1. 恐怖の逆転現象そのものが不気味

何といっても本作最大の特徴は、「人間が本来は忌み嫌うものに自ら飛び込んでいく」という常識の真逆を行く展開です。恐怖症の登場人物たちが、寄生虫に操られることで自分の恐れていたものを快感と錯覚し、結果的に命を落としていく様は背筋が凍ります。「怖いはずのものが快感に…?」という価値観の反転が読者に強烈な違和感と戦慄を植え付けるのです。例えば、蜘蛛が大嫌いだった青年が寄生虫感染後には何百匹もの蜘蛛を飼育し、最後には蜘蛛を握り潰してその体液を飲み干しながら絶命するという描写には思わず息を呑みました。本来なら悲鳴を上げて逃げ出すような光景に、本人は恍惚の表情で没入している――このギャップこそ本作随一の不気味さであり、多くの読者が「異常で気持ち悪い」と感じるポイントです。

2. グロテスクで容赦ない描写

貴志祐介作品らしく、本作はホラー描写にも一切の遠慮がありません。自殺の場面ひとつとっても非常に生々しく凄惨です。上記の蜘蛛の例しかり、他にも大量の睡眠薬を飲み自殺した女性や、自ら顔面に刃物を突き立てて絶命した男性など、痛ましくショッキングなシーンが次々と登場します。そうした場面描写は詳細かつリアルで、映像が無い小説であるにもかかわらず頭の中に鮮明に浮かんでくるほどです。グロテスク描写が苦手な人には本当にトラウマ級で、「気持ち悪すぎて読む手が止まった…」という声も上がるほど。その徹底した描写のリアルさが、読者に強い恐怖と嫌悪感を与えるポイントです。

3. 正体不明の不安がじわじわ迫る演出

本作は序盤から「何かおかしい」という不安感を読者に抱かせる構成になっています。高梨の人格変貌に始まり、彼の周囲で相次ぐ異様な事件…。しかしすぐには原因や犯人が分からないため、読者は登場人物たちと同じく手探りで恐怖の核心に近づいていくことになります。徐々に登場人物の言動に違和感が積み重なっていく過程そのものが不気味で、頁を追うごとに「何か恐ろしいことが起きている」という漠然とした不安が膨らんでいきます。このじわじわ迫る恐怖感は読者を物語に没頭させると同時に、いつ起こるか分からない破局への緊張感を高めています。「何気ないシーンでも常に不穏」「常に次の展開が怖い」という状態が最後まで続くため、読み手は気が休まる暇がありません。ホラー的な不安の種をまき散らしながら、一気に畳み掛けるストーリーテリングは本作の大きな魅力であり恐怖ポイントです。

4. 登場人物への感情移入が逆に恐怖を増幅

早苗をはじめ、登場人物たちは皆どこかしら弱さや恐怖心を抱えています。読者は彼らの心理描写を丁寧に追体験することで、物語の恐怖を我が事のように感じてしまいます。特に恐怖症持ちのキャラクターたちの気持ちはリアルで、「自分にも当てはまるかも」と思わせる生々しさがあります。たとえば高所恐怖症や閉所恐怖症、蜘蛛恐怖症などは現実にも多くの人が抱えるものですから、読んでいて他人事とは思えません。それだけに、彼らが次々と自らの恐怖に飲み込まれていく悲劇には強い戦慄と同時に悲哀も感じさせられます。「もし自分が同じ状況になったら…」と想像するとゾッとせずにはいられません。このようにキャラクターの心情への共感が恐怖体験を増幅する点も、本作ならではのポイントと言えるでしょう。

現実とリンクする恐怖の要素とは?

『天使の囀り』が他のホラー作品と一線を画す点として、現実世界とのリンク(つながり)が非常に強いことが挙げられます。「寄生虫に脳を乗っ取られる」なんて荒唐無稽な…と思いきや、実は自然界では類似の現象が珍しくないのです。この現実に根ざした恐怖要素が、本作を読む者に一層深い戦慄を与えています。まず、本作に登場する謎の寄生虫(ブラジル脳線虫)の設定自体が科学的リアリティに富んでいます。人間の脳内に侵入し快楽物質を刺激して恐怖を快感に変換するという寄生虫の性質は架空のものですが、モデルになったであろう実在の寄生生物がいくつも存在します。

例えば有名なものにハリガネムシ(川や水たまりに棲む寄生虫)があります。ハリガネムシはカマキリやバッタに寄生し、宿主の脳に作用して水辺へ誘導し、自ら水に飛び込ませて溺死させます。宿主が死ぬとハリガネムシは体外へと這い出し、水中で次の宿主へ感染し繁殖するのです。この一連の行動は「宿主を操る寄生虫」として知られ、子供の頃にその光景を目撃した人がトラウマになることもあるほど不気味な生態です。

さらに興味深いのは、人間の心理面でのリアリティです。本作では「死恐怖症」や「蜘蛛恐怖症」など様々な恐怖症が題材となっています。現実の心理学でも指摘されるテーマであり、人間誰しも持ちうる死への不安に踏み込んでいる点で説得力があります。こうした心理描写のリアルさが、読者自身の心の闇をも刺激し、「自分も似た状況になったら…」というリアルな恐怖を感じさせるのです。

要するに、『天使の囀り』はホラーでありながら現実世界の恐怖と地続きになっていることがその凄みです。「寄生虫」という誰もが知る題材を使いながら、それを極限まで発展させたフィクションに仕立てることで、単なるお化けや怪物以上のリアルな戦慄を読者に与えています。

他のホラー作品と比較して何が違う?

数あるホラー小説の中でも『天使の囀り』は際立った存在感を放っています。他のホラー作品と比べて一体何が違うのか、その特徴を整理してみましょう。

1. 心霊系ではなく科学系のホラー

一般的なホラー小説と言えば幽霊や怪奇現象、超常的な呪いといった“オカルト”要素が思い浮かぶかもしれません。しかし本作にはそういった超自然的存在は一切登場しません。正体はあくまで寄生虫という“現実にもあり得るもの”です。著者自身「角川ホラー文庫」のレーベルから刊行していますが、「心霊的な話ではなく非常にリアルで科学的な話になっている」と語っている通り、本作はリアリティ重視のSFサスペンス的ホラーなのです。

2. グロテスク描写の徹底ぶり

貴志祐介氏は他作品(『黒い家』『悪の教典』など)でも知られる通り、グロテスクな場面描写に容赦がありません。本作も例に漏れず、惨劇シーンのエグさでは屈指のものがあります。その凄惨さと迫真性はしばしば映像化不可能と言われるほどで、事実ファンの間でも「これは映像化は無理だろう」と長年言われてきた作品です。

3. 終始途切れない緊張感

ホラー作品でも中盤はタメがあったり緩和する場面があるものですが、『天使の囀り』にはそれがほとんどありません。序盤から不気味さ全開で、中盤以降も謎解きのスリルと恐怖体験がノンストップで続きます。読者は最後のページまで張り詰めた緊張を強いられ、「気が抜けない小説だった…」と感じるでしょう。

4. 読後の深い余韻とテーマ性

多くのホラーは「怖かったー」で終わりますが、本作は読後に考えさせられるテーマが残ります。恐怖と救済、生命倫理、人間の本能とは何か…といった哲学的な問いが物語に織り込まれており、ただ怖いだけでなくどこか物悲しさや余韻を感じさせるのです。「単なる恐怖に終始するのではなく深い社会的テーマを扱っている」「読後に強い余韻を残す作品」といった評価もされておりこの点はエンタメに徹した他のホラーとは一線を画しています。事実ラストシーンは解釈が分かれる余韻ある終わり方で、ハッピーエンドなのかバッドエンドなのか読者によって感じ方が異なるほどです。こうした奥深さもまた本作が語り草になっている理由でしょう。

『天使の囀り』が与える心理的な怖さ

- 人間の本能に訴える恐怖の仕掛け

- 読後に感じる後味の悪さとトラウマ要素

- 第四段階へ到達した際の恐怖とは?

- 『天使の囀り』はどこで読める?

人間の本能に訴える恐怖の仕掛け

『天使の囀り』には、理屈抜きで人間の本能に直接突き刺さるような恐怖の仕掛けもふんだんに盛り込まれています。まずは何と言っても「虫」の恐怖です。作中で中心となる寄生虫や蜘蛛などの描写は、多くの人の本能的嫌悪感を刺激します。小さなものがウジャウジャと這いまわる光景、体内に無数の寄生虫が巣食っている想像…考えただけで身震いする方も多いでしょう。

次に「肉体破壊」や「変容」への恐怖があります。人の体が壊れていく描写、人ならざるものに変わり果てる描写は本能的な恐怖を誘発します。本作では後述するように第四段階での身体変異(人間離れした姿への変貌)が描かれていますし、そこまでいかなくとも自殺シーンの肉体損壊描写が凄まじいです。

さらに「闇」や「閉所」への恐怖感も巧みに使われています。物語の舞台は病院の地下室、森の奥の古びた施設、真夜中の大浴場…といった不気味なロケーションが多く、人間が本来怖いと感じるシチュエーションが満載です。

最後に、「異形のもの」への恐怖。後述する第四段階の変異や、作中で発見される変わり果てた死体の数々は、人間の原型を留めない異様さで読者を震撼させます。腐乱した死体や膨れ上がった人体、そこから伸びる無数の突起物…といったビジュアルは想像するだけで悪夢的です。

読後に感じる後味の悪さとトラウマ要素

これだけ恐ろしい展開が続く『天使の囀り』ですから、読み終えた後には相当な後味の悪さやトラウマが残ります。

まず、物語全体を通して感じる救いのなさが後味の悪さの原因でしょう。前章でも触れた通り、本作は最後まで完全には解決せず、読者に判断を委ねる形で終わります。これはホラー作品としては珍しく余韻を重視した締めくくりです。

次に、描写のインパクトが強すぎて読者にトラウマを植え付ける点も無視できません。グロテスクな場面や虫の描写などは、一度イメージしてしまうと頭からこびり付いて離れなくなるほど強烈です。

また、読後に襲ってくる現実への不安も後味の悪さを倍増させます。本作を読むと、どうしても「もし現実にこんな寄生虫がいたら…?」とか「自分も知らないうちに操られていたら…?」といった想像をしてしまいがちです。

極めつけは、物語終盤の怒涛の展開による精神的消耗です。終盤は恐怖も悲劇も最高潮で、読者は凄まじい緊張とストレスに晒されます。それを乗り越えてラストに辿り着いても、そこでスカッと爽快…とはいかず、なんとも言えない喪失感や虚脱感が残るのが本作のすごいところです。

第四段階へ到達した際の恐怖とは?

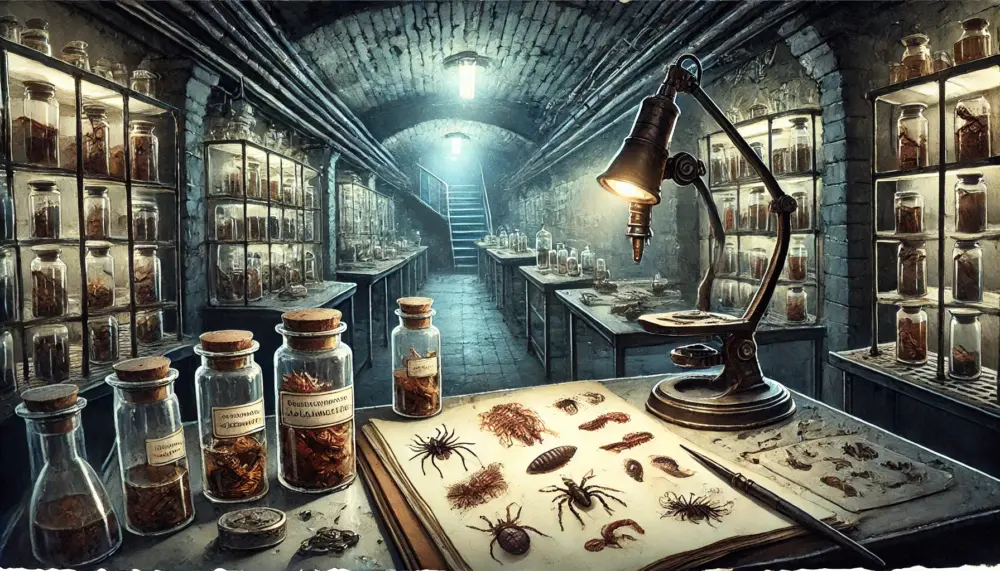

終盤のクライマックスで語られる「寄生虫感染の第四段階」は、本作最大の恐怖演出と言っても過言ではありません。

作中の寄生虫感染は段階的に進行する設定になっており、最終局面となるのが第四段階です。第四段階に至った感染者の身体には、常軌を逸した変異が起こります。具体的には、寄生虫が宿主の体内で爆発的に増殖し、宿主のDNAに干渉して体の構造を変化させてしまうのです。その結果、胴体はパンパンに膨れ上がり、逆に手足は萎縮して枯れ枝のように細く縮みます。さらに恐ろしいことに、宿主の体内には体液を噴射するための器官が作られます。これは寄生虫が次の宿主へ感染を広げるための仕組みで、第四段階に達すると宿主の人体はまさに「寄生虫散布装置」と化してしまうのです。

この第四段階の恐怖は、物語中でも大浴場の惨劇シーンとして描かれます。早苗たちが辿り着いた廃墟の大浴場には、第四段階に至った感染者たちの成れの果てが大量に横たわっていました。それらはもはや人間の原形を留めていない異形の死体です。早苗はその光景を目にして思わず発狂しかけます。読者もまた、文章から想像するだけで息を呑むほどの衝撃を受けるシーンです。

さらに第四段階の設定が恐ろしいのは、感染拡大の危険がピークになる点です。体液噴射によって寄生虫は一気に周囲へ飛び散り、新たな宿主へとばら撒かれます。つまり第四段階の感染者は“爆弾”のような存在で、放置すれば第二第三の惨劇を呼ぶわけです。作中でも、早苗たちは施設ごと焼き払って寄生虫を根絶しようとしますが、その過程で仲間が感染してしまったりと二次被害が発生します。ホラーとしてのスケールも一気にパンデミック級に跳ね上がり、読者は「このままでは世界が終わってしまうのでは?」という最大級の恐怖を味わうことになります。

『天使の囀り』はどこで読める?

そんな『天使の囀り』、ここまで読んで興味を持った方はぜひ実際に手に取ってみてください(くれぐれも自己責任で…!)。最後に、本作を読む方法・入手方法について簡単にまとめます。

1. 書籍(文庫本)

『天使の囀り』は角川ホラー文庫から刊行されています。初版は2000年12月発売で、現在も文庫版が入手可能です。全国の書店やネット書店(Amazon等)で購入できます。ホラー文庫らしく表紙も不気味なデザインなので、書店で見かけたらすぐ分かるでしょう。紙の本でじっくり読みたい方はこちら。

2. 電子書籍

Kindleや楽天Koboなど主要な電子書籍プラットフォームでも配信されています。スマホやタブレットで手軽に読みたい方、すぐに読み始めたい方は電子書籍が便利でしょう。

3. オーディオブック

Audible(オーディブル)版も配信されています。プロのナレーターが朗読してくれる音声版で、小説を“耳で読む”ことが可能です。Audible版については前述の通り「ナレーションがリアルすぎて怖い!」と評判になるほど出来が良いようです。通勤通学のお供にホラー体験をしたい猛者や、目が疲れるから音で楽しみたいという方は試してみても良いかもしれません(※ただしイヤホンで聴きながら夜道を歩いたりすると悲鳴を上げる羽目になるかも…)。

4. 漫画版

近年、本作はコミカライズ(漫画化)もされています。2024年から朝日新聞出版のソノラマ+コミックスより漫画版『天使の囀り』が刊行開始されました。小説そのままに「完全コミカライズ」と銘打たれており、絵で見る『天使の囀り』の恐怖が体験できます。漫画とはいえ内容は過激なので覚悟は必要ですが、活字が苦手な方やビジュアルで物語を追いたい方には良いでしょう。

小説『天使の囀り』 怖すぎる理由を徹底解説 まとめ